骨粗しょう症とは

骨粗しょう症は、骨密度が低下し、骨が脆くなってしまう病気です。

骨粗しょう症は、骨密度が低下し、骨が脆くなってしまう病気です。

自覚症状はないことがほとんどで、放置しておくと気付かないうち骨折の危険性が高まります。悪化すると、くしゃみや咳などのわずかな衝撃でも骨折するようになり、場合によっては自覚がないうちに骨折していることもあります。なかでも、大腿骨の骨折は長期間ベッドで寝たきりになる可能性もあり、ご高齢の方は特に注意が必要です。

骨粗しょう症は閉経後の女性によく起こります

女性は卵巣からエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが分泌されていますが、これは骨の吸収を抑える作用があります。しかし、閉経後はエストロゲンの分泌量が大きく減少し、骨粗しょう症を発症しやすい状態となります。50歳以上の女性の約3人に1人が骨粗しょう症であると推定されています。

骨粗しょう症は外見上の変化は見られないため発見が遅れてしまうこともよくあります。定期的に骨粗しょう症の検査を受け、予防・治療に努めましょう。

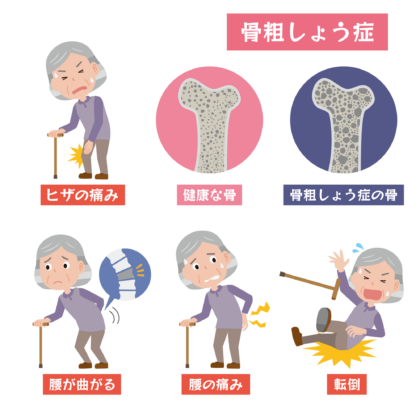

骨粗しょう症の症状

骨粗しょう症は初期段階では何も症状を感じないことがほとんどですが、下記に示すような症状が起きている場合、骨粗しょう症が進んでいる可能性があるためお早めに当院までご相談ください。

- 背中や腰に痛みが起きている

- 背中や腰が曲がってきた

- 若い頃に比べ、身長が2cm以上縮んだ

骨粗しょう症の原因

骨は骨吸収と骨形成の新陳代謝を繰り返すことで丈夫な状態を保っています。しかし、このバランスが崩れ、骨形成よりも骨吸収が上回った場合、徐々に骨密度が低下していきます。

骨粗しょう症の主な原因は、前述した女性ホルモンの変化に加え、加齢・運動不足・栄養不足(カルシウムやビタミンD等)・喫煙などが挙げられます。また、遺伝的な要素も影響するため、家族に骨粗しょう症の患者がいる場合、定期的な骨密度測定などの予防策が重要です。

骨粗しょう症の予防・治療

食事療法

骨の形成には、カルシウムやタンパク質、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素が必要です。食事では、これらの栄養素を意識して摂取しましょう。なお、カフェインやアルコールの摂り過ぎは骨粗しょう症のリスクとなるので控えめがお勧めです。

運動療法

筋力トレーニングやストレッチにより骨に適度な負荷をかけることで、骨形成が促され、骨の強度が高まります。また、体幹が鍛えられてバランス感覚が高まることで、転倒リスクも低減します。

筋力トレーニングやストレッチにより骨に適度な負荷をかけることで、骨形成が促され、骨の強度が高まります。また、体幹が鍛えられてバランス感覚が高まることで、転倒リスクも低減します。

薬物療法

薬物療法では、骨形成を促す骨形成促進薬、骨吸収を抑制する骨吸収抑制薬を使用します。

また、骨密度を高める補助薬としてカルシウムやビタミン製剤を使用することもあります。

骨粗しょう症の診療の流れ

1問診とカウンセリング

まずは、現在の症状や既往歴について詳しくお伺いします。

背中や腰の痛みの有無、直近の骨折歴、生活習慣、家族歴、飲んでいるお薬などについてお聞きします。必要に応じて生活習慣の改善や、栄養指導を行います。

2骨密度の測定

骨密度を測定する検査方法は様々ありますが、当院では日本骨粗しょう症学会のガイドラインでも推奨されている「DEXA(デキサ)法」を用いて腰椎と大腿骨の測定を行います。

検査は短時間で実施可能で、痛みもありません。

DEXA法

DEXA法は、2種類の異なるX線を腰椎や大腿骨に当て、骨の透過率の差を利用することで骨密度を算出する方法です。被ばく量が少なく、精度の高い検査です。

DEXA法は、2種類の異なるX線を腰椎や大腿骨に当て、骨の透過率の差を利用することで骨密度を算出する方法です。被ばく量が少なく、精度の高い検査です。

3検査結果の説明と治療方針の説明

測定結果をもとに、骨粗しょう症の進行具合やリスクを評価し、治療方針をわかりやすくご説明します。必要に応じて、内服薬や注射を組み合わせた治療を行います。

測定結果をもとに、骨粗しょう症の進行具合やリスクを評価し、治療方針をわかりやすくご説明します。必要に応じて、内服薬や注射を組み合わせた治療を行います。

4フォローアップ

定期的な骨密度測定を行い、治療の効果を確認しながら、適宜治療方針の見直しを行います。